Das Tagebuch der Anna Maria.

Text: Christoph Dieffenbacher

Vor 200 Jahren war die Gesellschaft stärker als heute von Krankheit und Tod geprägt. Was damals eine Dame aus dem Basler Bürgertum über Gesundheit, Älterwerden und Sterben dachte, hat sie in privaten Schriften festgehalten.

«Meine Seele ist bis in ihr Innerstes erschüttert, mein Herz blutet, o Gott wie vielfältigen Leiden hast du das mütterliche Herz ausgesetzt!» Solch dramatische Sätze vertraute eine Basler Dame im Oktober 1812 ihrem Tagebuch an. Anlass war die angegriffene Gesundheit einer ihrer Töchter, die sich unmittelbar dem Tod nahe fühlte. Selbst hatte die Tagebuchschreiberin mindestens sieben Kinder zur Welt gebracht, von denen nur vier das Erwachsenenalter erreichten; ein achtes, namenloses Kind starb kurz vor oder nach der Geburt.

Die emotional aufgewühlte Verfasserin dieser Zeilen kam aus gutem, wenn auch nicht aus wohlhabendem Haus: Anna Maria Preiswerk-Iselin (1758–1840), als zweites von neun Kindern geboren, war eine Tochter des bekannten Basler Aufklärers, Philosophen und Staatsschreibers Isaak Iselin. Dieser förderte die Erziehung und Bildung des Mädchens, überzeugte es aber auch, in eine reiche und alteingesessene Familie einzuheiraten. Wie damals nicht unüblich, ging Anna Maria mit 18 Jahren mit dem Seidenhändler Niklaus Preiswerk eine Zweckehe ein.

Eine Mädchenschule als Altersprojekt

Doch die Verbindung verlief unglücklich, und nach gut 20 Ehejahren trennte sich das Paar zumindest räumlich. Sie besorgte fortan den Haushalt im Landgut St. Apollinaris bei Folgensbourg im Elsass, während er seine Geschäfte weiter in Basel betrieb.

Mit 57 Jahren wurde Anna Maria Witwe. Sie wirtschaftete sparsam und bescheiden und widmete sich im Alter der Erziehung ihrer Enkel. Darüber hinaus engagierte sie sich karitativ und wollte einer «nützlichen Tätigkeit» nachgehen. Ihr Altersprojekt war eine Mädchenschule, die aus den Basler Töchtern durch Bildung gute Ehefrauen machen sollte. Diesen Plan konnte sie allerdings nie verwirklichen.

Was ihr unmittelbares Motiv war, zur Feder zu greifen und ihre Gedanken und Beobachtungen auf Papier festzuhalten, ist unbekannt. Vielleicht wurde sie von ihrem Vater dazu inspiriert, der ein «Pariser Tagebuch» geführt hatte, das, nebenbei bemerkt, jedoch eher einem Reisebericht gleicht. «Zunächst wollte sie sich wohl vor allem den schwelenden Konflikt mit ihrem Ehemann von der Seele schreiben», vermutet Selina Bentsch vom Departement Geschichte der Universität Basel. Die Umstände der Trennung sollten aus Sicht der Autorin festgehalten werden. Dies, «um mich meinen Kinder[n] besser kennen zu geben als ich es nur mündlich kann», wie es in den Tagebüchern heisst.

Die Bände bilden für Bentsch eine reiche Quelle für ihre Forschungsarbeit. Die Doktorandin möchte herausfinden, wie damals eine Baslerin aus dem städtischen Bürgertum Krankheit, Altwerden und Tod wahrnahm – bei sich, in der Familie und im Bekanntenkreis.

Die Tagebücher decken über vier Jahrzehnte ab: von 1795 bis ein Jahr vor dem Tod der Verfasserin. Waren die Aufzeichnungen zu Beginn noch eher sporadisch, wurden sie später häufiger. Als ergänzende Quellen zog Historikerin Bentsch Briefe, Leichenreden, Beerdigungsregister, Testamente und weitere Dokumente hinzu.

«Finsteres Aussehen»

An sich selbst bemerkte Anna Maria mit den Jahren abnehmende Kräfte und ein schlechteres Gedächtnis. Wegen ihres «finsteren Aussehens» fand sie sich bereits mit 55 Jahren hässlich und wagte sich kaum mehr unter die Leute. Überprüfen lässt sich ihr selbstkritisches Urteil nicht, denn im Familienarchiv findet sich kein Porträt. «Das ist wohl kein Zufall», vermutet die Historikerin.

Dazu plagte die Schreiberin ein «abnehmendes Gehör», was sie auch davon abhielt, zur Messe zu gehen. Sie musste die Predigten zu Hause nachlesen. Immerhin schien ihre Sehkraft noch bis ins Alter von 75 Jahren intakt geblieben zu sein.

Wenn sie sich unwohl fühlte, unterzog sich Anna Maria mitunter sogenannten Aderlässen. Diese Praxis der Blutentnahme war seit der Antike bis ins 19. Jahrhundert weit verbreitet. Besonders ältere Menschen würden unter «Blutfülle» (Plethora) leiden, glaubte man. Helfen könnten Aderlässe auch gegen «hysterische» Krankheiten und Melancholie. Lehrmeinung war auch, dass Krankheiten und Gebrechen unabhängig vom Geschlecht auftreten – frauenspezifische Altersleiden waren offiziell nicht bekannt.

Anna Maria vertraute dem Tagebuch ihren körperlichen wie geistigen Alterungsprozess in dauernder Selbstbeobachtung und -reflexion an. Sie erlebte, wie Geburten das Leben von Frauen und Kindern bedrohten und später im Alter immer mehr Gleichaltrige starben. Angst vor dem Tod hatte Anna Maria nicht, sondern erwartete, ganz nach den Vorstellungen jener Zeit, ihre verstorbenen Liebsten im Jenseits wiederzusehen; hier war auch der Ort, an dem die Seele von allen körperlichen Leiden befreit war.

In ihren Aufzeichnungen findet sich die Anschauung, dass sich Körper und Geist gegenseitig beeinflussten. Die Ursache von Leiden sah sie nicht nur in der fehlenden körperlichen Erholung, sondern auch in der mangelnden geistigen Stärkung.

«Nach eigener körperlicher Selbstoptimierung, wie wir es heute kennen, strebte Anna Maria nicht», resümiert Bentsch. Im Sinn des damaligen Pietismus, dem sie allerdings kritisch begegnete, stand die geistige und religiöse Vervollkommnung des Lebens zuoberst. Dabei galt der Körper als irdischer, sterblicher Behälter für die unsterbliche Seele. Ihren eigenen schilderte die Tagebuchschreiberin als «Hülle», «Hütte» und «Kerker», aber auch als «Maschine» – da scheint bereits das industrielle Zeitalter anzuklingen.

1250 Seiten im Familienarchiv

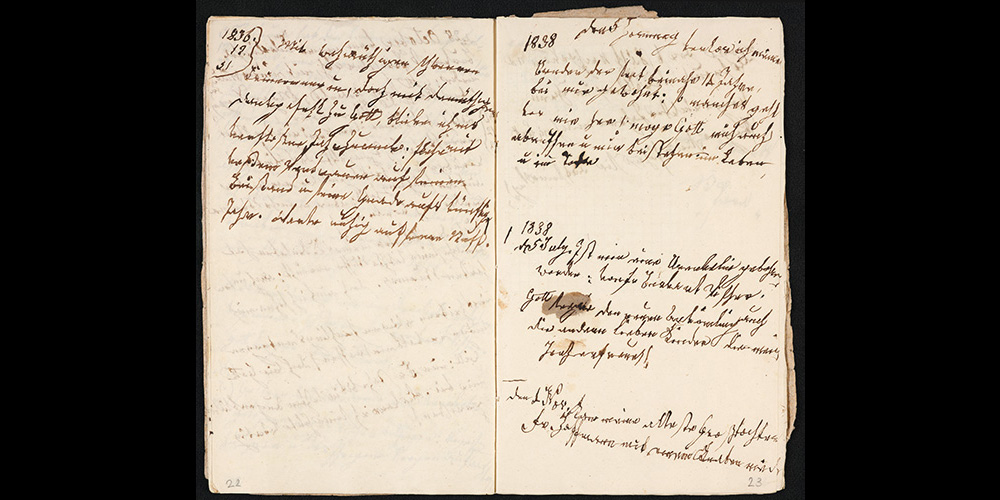

Manche Passagen der 32 Tagebücher mit ihren rund 1250 Manuskriptseiten kennt die Wissenschaftlerin beinahe auswendig. Die handschriftlichen Originale liegen fast vollständig erhalten in einem Familienarchiv im Staatsarchiv Basel-Stadt.

Vorarbeiten wie Transkription, Fussnoten und Anmerkungen waren bereits geleistet, als sich Bentsch mit Projektmitarbeiterin Cristina Wildisen-Münch an die Digitalisierung des Materials machte. Dabei versahen die Forscherinnen etwa den Text mit Schlagworten («Tags»), legten ein Verzeichnis an und stellten die Tagebücher in einer digitalen Edition online.

In den letzten Jahren ihres langen Lebens hielt Anna Maria fast nur noch Ereignisse innerhalb der Familie für erwähnenswert. Zuvor hatten die Eintragungen auch zahlreiche Lektüreerlebnisse, Gedanken über den Lauf der Welt und Ansichten über kirchliche und politische Ereignisse enthalten. Es herrschten in Basel unruhige Zeiten: französische Besetzung, Helvetische Republik und später die blutigen Konflikte um die Kantonstrennung von Basel-Stadt und Basel-Landschaft nach 1830.

«Tagebücher waren damals im städtischen Bürgertum nichts Ungewöhnliches, für eine Frau aber nicht unbedingt alltäglich; zumindest ist die Überlieferungslage dürftig», sagt die Doktorandin. Sie will für ihre Arbeit noch ähnliche Journale zum Vergleich beiziehen. Anna Maria bestimmte, dass ihre Aufzeichnungen erst nach ihrem Tod gelesen werden sollen. Dass sie gelesen werden, schien sie auch zu erwarten. Denn einzelne Passagen weisen Schwärzungen mit Tinte auf. Diese machen unkenntlich, «was irgend Jemand häte Mühe machen können», wie es im Tagebuch heisst. Heute ist es im Internet frei zugänglich.

Weitere Artikel in der aktuellen Ausgabe von UNI NOVA.