Das Geld so anlegen, dass eine kleine Chance auf hohe Gewinne besteht? Oder doch lieber die Investition wählen, die bescheidene Renditen in Serie verspricht? Ein Psychologe der Universität Basel hat in einem wissenschaftlichen Experiment untersucht, welche Geldanlage Menschen wann bevorzugen.

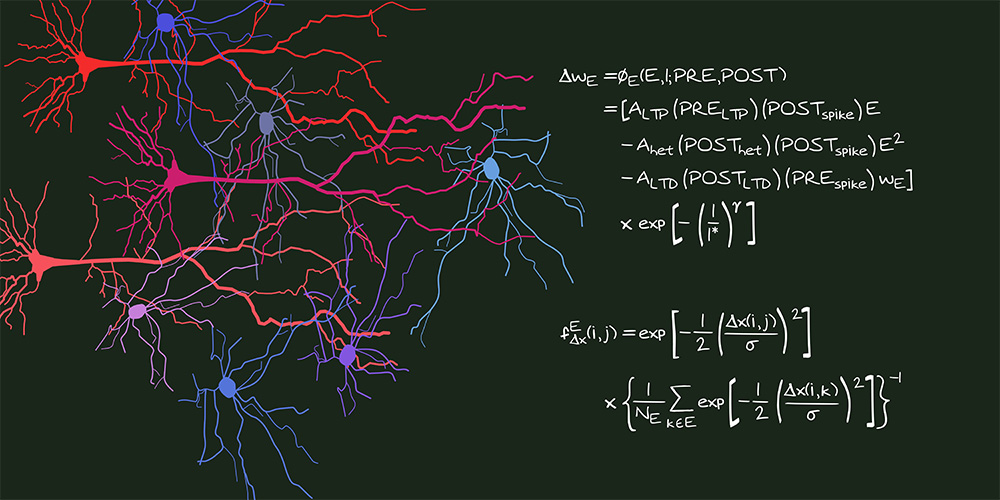

Forscher am Biozentrum der Universität Basel und aus Österreich haben ein neues Modell entwickelt, das einen ganzheitlichen Blick darauf wirft, wie unser Gehirn lernt und bleibende Erinnerungen schafft. Die Studie beleuchtet, wie sich benachbarte Kontaktstellen von Nervenzellen gegenseitig beeinflussen. Dies ist für die Anpassungsfähigkeit des Gehirns an neue Erfahrungen entscheidend.

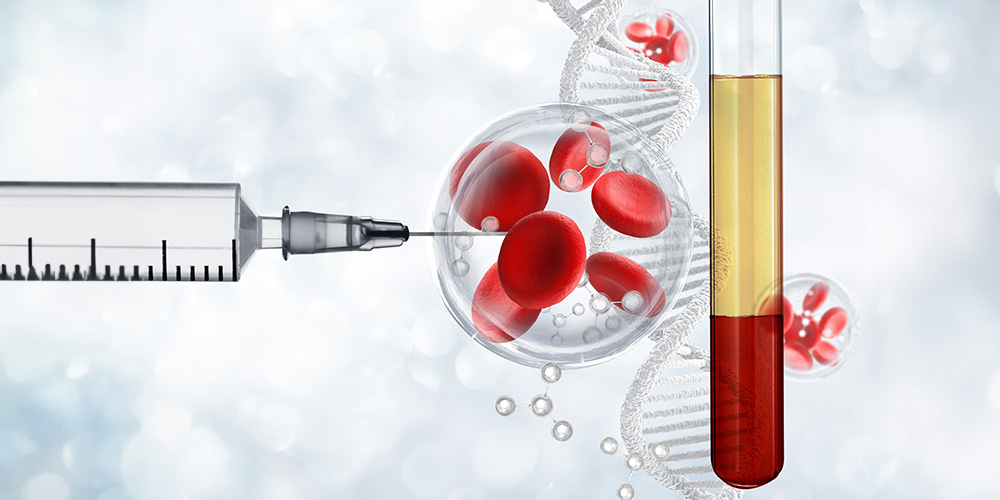

Eine Stammzellspende rettet einem Leukämie-Betroffenen das Leben. Fünf Jahre später tritt bei ihm eine chronisch entzündliche Darmerkrankung auf, was nach Transplantation sehr selten vorkommt. Forschende der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel haben den Fall aufgearbeitet und plädieren für umfassendere Erbgutanalysen bei Knochenmarkspenden.

Wer Medikamente, Kunststoffe oder Düngemittel auf herkömmliche Weise herstellen will, braucht Hitze für die chemischen Reaktionen. Anders bei der Photochemie: Hier liefert Licht die Energie. Zudem braucht der Weg zum gewünschten Produkt oft weniger Zwischenschritte. Forschende der Universität Basel legen nun noch eins drauf und zeigen, wie sich die Energieeffizienz von photochemischen Reaktionen um das Zehnfache steigern liesse.

Anders als gedacht regulieren nicht alle Wirbeltiere ihren Schlaf-Wach-Rhythmus gleich. Wie Forscher der Universität Basel herausgefunden haben, benötigen einige Fische kein sogenanntes Orexin, um wach zu bleiben. Dieser Botenstoff galt bislang als unerlässlich für die Schlafsteuerung. Ohne ihn leiden Säugetiere wie der Mensch an Narkolepsie, auch Schlafsucht genannt.

Mit der «Stadt.Geschichte.Basel» erhält Basel eine neue, umfassende historische Darstellung seiner Geschichte in insgesamt zehn Bänden. Zahlreiche Forschende der Universität Basel sind an der Entstehung beteiligt – als Herausgeberinnen und Autoren. Das umfangreiche Werk ist mehr als eine chronologische Abhandlung von Geschehnissen.

Tiefe neuronale Netze haben in Wissenschaft und Technik bemerkenswerte Ergebnisse erzielt, aber es ist weitgehend unklar, warum sie so gut funktionieren. Eine neue Studie gibt Aufschluss über die Funktionsweise von Deep-Learning-Modellen, die aus relationalen Datensätzen lernen, wie sie in biologischen und sozialen Netzwerken vorkommen.

Der Diagnose folgt Verzweiflung, dann vielleicht doch Hoffnung: Wenn Eltern eines Kindes mit der genetisch bedingten LAMA2-Muskeldystrophie im Internet suchen, stossen sie unter anderem auf SEAL Therapeutics, ein Start-up der Universität Basel. Was nach dem englischen Wort für Seehund klingt, ist eine Gentherapie, die dereinst die Überlebenschancen betroffener Kinder deutlich verbessern könnte.

Am 1. März ist Welttag des Kompliments. Komplimente sind grundsätzlich etwas Schönes. Doch sie haben es in sich. Denn was nett gemeint ist, kommt nicht immer gut an. Die Sprachwissenschaftlerin Giuliana Santoro befasst sich in ihrer Doktorarbeit mit der Komplexität von sprachlichen Handlungen, die stark vom Kontext geprägt sind.