Stammbäume bilden die Evolution und Verwandtschaftsbeziehungen von Lebewesen ab, so die Theorie. Davon muss man sich zumindest bei Bakterien verabschieden, wie Forschende der Universität Basel herausgefunden haben. Die Stammbäume lassen nicht auf gemeinsame Vorfahren schliessen, sondern wie ausgiebig Bakterien Gene untereinander getauscht haben. Dies legt nahe, die bisherigen Theorien zur Evolution bakterieller Genome neu zu überdenken.

Eine internationale Forschungsgruppe unter Leitung der Universität Basel hat eine vielversprechende Strategie für therapeutische Krebsimpfungen entwickelt. Mit zwei unterschiedlichen Viren als Vehikel verabreichten sie im Tierversuch krebskranken Mäusen spezifische Tumorbestandteile und regten damit ihr Immunsystem an, den Tumor anzugreifen. Der Ansatz wird nun in klinischen Studien getestet.

Physikerinnen und Physiker aus der Schweiz, Deutschland und der Ukraine haben einen Vorschlag für ein neuartiges Speichermedium ausgearbeitet. Der Ansatz beruht auf besonderen Eigenschaften antiferromagnetischer Materialien, welche die Forschenden erstmals experimentell untersucht haben.

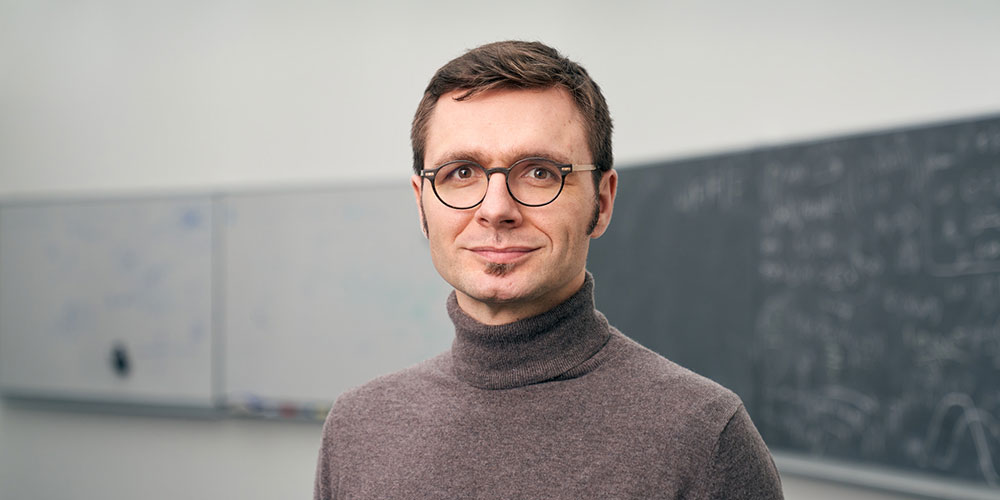

Das Center for Data Analytics an der Universität Basel hilft Forschenden, mit modernsten Techniken wie Deep Learning das Beste aus ihren Daten herauszuholen. Der Direktor des neu gegründeten Zentrums, Prof. Dr. Ivan Dokmanić, erklärt, was sein Team erreichen will.

Kaffee, Cola oder Energy-Drink: Koffein ist die weltweit am meisten konsumierte psychoaktive Substanz. Forschende der Universität Basel zeigen nun in einer Studie, dass die regelmässige Koffeinzufuhr die graue Substanz des Gehirns verändert. Der Effekt scheint aber temporär.

Physiker der Universität Basel haben erstmals eine Graphenverbindung aus Kohlenstoffatomen und wenigen Stickstoffatomen hergestellt, die ein regelmässiges Gitter aus Sechs- und Dreiecken bilden. Dieses wabenförmige, sogenannte Kagome-Gitter verhält sich wie ein Halbleiter und könnte zudem ungewöhnliche elektrische Eigenschaften besitzen. Womöglich findet es künftig Verwendung in elektronischen Sensoren oder Quantencomputern.

Weite Teile des menschlichen Erbguts scheinen keine Gene zu enthalten. Nun hat ein Forschungsteam mit Beteiligung der Universität Basel in einer solchen «Gen-Wüste» jedoch die Ursache für einen schweren Erbdefekt entdeckt. Die Studie im Fachjournal «Nature» zeigt, dass eine einzige Erbgutveränderung in der lange für nutzlos gehaltenen «Junk-DNA» gravierende Folgen haben kann.

Forschende der Universität Basel haben eine Virtual Reality App für Smartphones entwickelt, um Höhenangst zu reduzieren. Die Wirksamkeit stellten sie nun mit einer klinischen Studie unter Beweis. Höhenängstliche Probanden, die mit der App insgesamt vier Stunden zuhause trainierten, konnten anschliessend mit einer realen Höhensituation besser umgehen.

Geldwäscherei, Fehlspekulationen und Sexismus: Immer wieder sorgt die Finanzbranche mit Skandalen für Aufsehen. Die Geschlechterforscherin Anika Thym untersucht, wie Männer aus dem Finanzsektor diese Welt erleben und was wir aus ihren Selbstreflexionen lernen können.