Fliessbandarbeit: Wie Bakterien und Pilze Arzneistoffe herstellen

Die Grundlage für die Entwicklung wichtiger Medikamente wie beispielsweise Antibiotika sind häufig Naturstoffe, die von Bakterien und Pilzen hergestellt werden. Mikroorganismen produzieren solche Naturstoffe mithilfe von Riesenproteinen, die wie ein Fliessband funktionieren. Den genauen Bauplan eines dieser Proteine haben nun Forscher vom Biozentrum der Universität Basel in der aktuellen Ausgabe von «Nature» veröffentlicht. Neu konstruierte Proteine könnten zukünftig zur Herstellung von Arzneistoffen eingesetzt werden.

15. März 2016

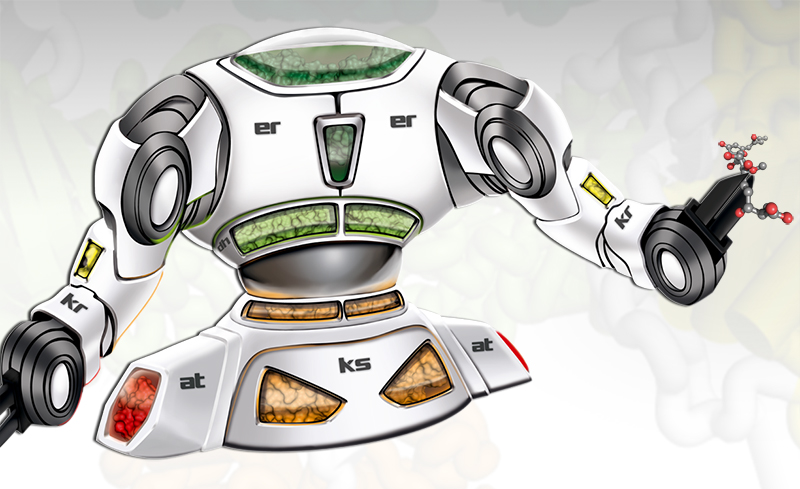

Am Fliessband muss jeder Handgriff sitzen, jeder hat seinen Platz und seine Aufgabe. Auch die Natur nutzt diese effektive Form der Arbeitsteilung. Mithilfe von molekularen Produktionsstrassen, den sogenannten Polyketidsynthasen (PKS), produzieren Pilze und Bakterien vielfältige Naturstoffe. Zu ihrem Repertoire an Produkten gehören verschiedenste Antibiotika, aber auch Krebsmittel sowie die als Cholesterinsenker bekannten Statine. Die Bandbreite der Produkte wird durch die variable Architektur der PKS bestimmt. Deren molekularen Aufbau hat sich nun das Team von Prof. Timm Maier vom Biozentrum der Universität Basel näher angeschaut.

Enzyme arbeiten wie Fliessband

Bei den PKS handelt es sich um grosse Enzyme, die sich aus mehreren Modulen zusammensetzen, die jeweils eine Abfolge spezifischer Reaktionen ausführen. Die Produktion eines Naturstoffes wird durch ein Startmolekül in Gang gesetzt, welches anschliessend innerhalb des Enzymkomplexes von einem Modul zum nächsten weitergereicht wird. Dabei wird in jedem Modul das Ausgangssubstrat verlängert und chemisch modifiziert bis schliesslich das Endprodukt vorliegt. Die jeweilige Funktion und Abfolge der einzelnen Module am Fliessband sind genetisch festgelegt und damit auch der gesamte Produktionsablauf sowie das entstehende Produkt selbst. Jeder Mikroorganismus hat dabei seine eigenen charakteristischen Produktionsstrassen.

Die Wissenschaftler um Maier haben in ihrer Studie den Aufbau einer spezifischen PKS-Variante, die als einzelnes Proteinmolekül und nicht als Fliessband-Modul arbeitet, erforscht. «Die bemerkenswerteste Erkenntnis war, dass die einzelnen Proteinabschnitte, nicht wie sonst in solchen Proteinkomplexen üblich, über direkte stabile Kontakte verknüpft sind», so Maier. «Stattdessen sind die Bauteile der PKS durch kurze, flexible Verknüpfungselemente miteinander verbunden.» Damit kann auch die Evolution der Enzyme nachvollzogen werden: Durch die Verbindungsstücke können einzelne Proteindomänen trotz ihrer starren Architektur flexibel ausgetauscht werden und so neue ganz Produktionslinien entstehen.

Bauplan als Grundlage für Herstellung neuer Produkte

Mit der Aufklärung der Struktur dieser flexiblen PKS haben die Forscher nun einen Bauplan in der Hand, der genau zeigt, an welchen Stellen die Enzyme verändert werden können. Dass dieses Wissen bald auch praktische Anwendungen findet, davon ist Maier überzeugt: «Zukünftig könnten beispielsweise einzelne Proteinabschnitte ausgetauscht und so neue PKS-Varianten zur Herstellung neuer Produkte zusammengebaut werden. Damit ist die Erzeugung einer Vielfalt von Verbindungen, darunter auch potenzielle Medikamente, möglich, die aufgrund ihrer Komplexität nur schwer chemisch zu synthetisieren sind.» Wie die Weitergabe der Zwischenprodukte in der PKS erfolgt und wie ganze Produktionsstrassen aussehen, das sind die derzeit brennendsten Fragen, auf die die Forscher nun eine Antwort finden möchten.

Originalbeitrag

Dominik A. Herbst, Roman P. Jakob, Franziska Zähringer & Timm Maier

Mycocerosic acid synthase exemplifies the architecture of reducing polyketide synthase

Nature (2016), doi: 10.1038/nature16993

Weitere Auskünfte

Prof. Dr. Timm Maier, Universität Basel, Biozentrum, Tel. +41 61 267 21 76, E-Mail: timm.maier@unibas.ch