Das erst im letzten Jahr am Biozentrum der Universität Basel gegründete Spin-off Aukera Therapeutics wurde ins Start-up-Förderprogramm BaseLaunch aufgenommen. Das Spin-off entwickelt neuartige Therapien für Krankheiten, die mit dem Protein mTOR zusammenhängen, wie etwa Krebs oder neurodegenerative Erkrankungen. mTOR spielt eine zentrale Rolle bei der Kontrolle des Zellwachstums.

Egal, wo wir unterwegs sind, alles trägt einen Namen: Felder, Hügel, Gewässer, Ortschaften und Strassen. Woher kommen diese Benennungen und was verraten sie uns? Die Linguistin Dr. Jacqueline Reber gibt Einblick in ihre Arbeit in der Orts- und Flurnamensforschung.

Die Nervenschädigung bei Multipler Sklerose lässt sich anhand der Konzentration von Neurofilament im Blut erfassen. Dieses nervenspezifische Protein liefert wertvolle Hinweise über den zu erwartenden Krankheitsverlauf und die Wirksamkeit der Therapie, wie Forschende der Universität und des Universitätsspitals Basel berichten.

Wer in Momenten sozialer Interaktion sein Smartphone nutzt und andere Personen ignoriert, betreibt «Phubbing». Das gefährdet Beziehungen und bedroht das psychische Wohlbefinden. Forschende der Universität Basel haben nun die Faktoren untersucht, die dieses Verhalten begünstigen.

Für zwittrige Arten stellt sich eine fundamentale Frage: Wie viel Energie sollen sie für ihre männliche und wie viel für ihre weibliche Seite aufwenden? Plattwürmer haben darauf im Lauf der Evolution verschiedene Antworten gefunden, die direkt mit ihrem Paarungsverhalten zusammenhängen.

Die Comites Latentes sind eine Sammlung vom über 200 Handschriften und Fragmenten aus dem 6. bis 20. Jahrhundert. Die heutigen Eigentümer geben diese historischen Schriftstücke nun als Leihgabe ans Historische Museum Basel, aufbewahrt werden sie in der Universitätsbibliothek Basel. So können sie für Lehre und Forschung genutzt und schliesslich dem Publikum zugänglich gemacht werden.

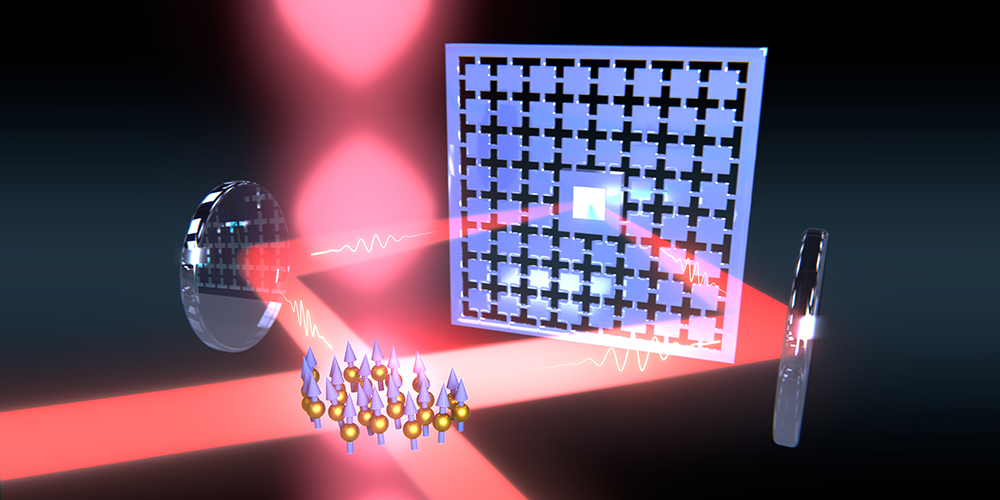

Forschende der Universität Basel können zwei Quantensysteme über eine Distanz von einem Meter zu einem Regelkreis verbinden. In diesem Regelkreis wird das eine Quantensystem – eine vibrierende Membran – durch das andere Quantensystem – eine Wolke von Atomen – gekühlt. Die beiden Systeme sind über Laserlicht miteinander gekoppelt. Derartige Schnittstellen sind für zukünftige Quantentechnologien von grosser Bedeutung.

Der Zellkern wird von einer hochgradig gesicherten Tür, der sogenannten Kernpore, bewacht, die den Stofftransport vom Zytoplasma zum Zellkern und zurück regelt. Eine Forschungsgruppe der Universität Basel hat nun gezeigt, dass verschiedene spezialisierte Proteine die Kernpore bewachen, um den unerwünschten Austritt von Stoffen zu verhindern. Dabei bilden diese verschiedenen sogenannten Shuttle-Proteine einen austrittssicheren Mechanismus, indem sie gegenseitig füreinander einspringen und so die Pore absichern.

Algorithmen sind in der Arbeitswelt angekommen. Oft hängen sie dabei mit Automatisierung und Stellenabbau zusammen. Für sein Buch «Technopolitik von unten» hat Dr. Simon Schaupp hinter die Kulissen manueller Arbeit geblickt und berichtet im Interview von gegensätzlichen Tendenzen.