Basel, seine Bevölkerung und die Stadtmauer

Text: Jörg Becher

Historiker erforschen, wie sich die räumliche Stadtentwicklung seit dem Mittelalter auf das soziale Leben in Basel ausgewirkt hat – und umgekehrt.

«Basel tickt anders!», lautet die verbreitete Einschätzung. Es heisst, anders als Zürich und Bern sei die geschichtsträchtige Siedlung im Dreiländereck – vorab bedingt durch ihre Grenzlage – nie richtig in der Eidgenossenschaft angekommen. Als Pharmahochburg und Kunstmekka ist die Metropolitanregion zwar inzwischen rund um den Globus vernetzt. Gleichzeitig würde Basel den wohligen Charme einer Kleinstadt verströmen. Ihre Bewohner würden vorab kleinräumig denken und bisweilen zur Nabelschau neigen. Woher rührt diese Mischung aus Weltoffenheit und Provinzialität? Und was hat die historische Stadtentwicklung damit zu tun?

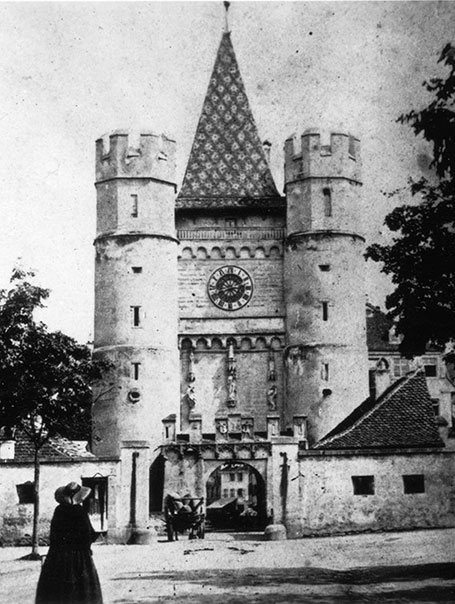

Vom Hochmittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war Basel von einer Stadtmauer umgeben. Diese wurde nach dem Erdbeben von 1356 in erweiterter Form wieder aufgebaut und machte die Unterscheidung zwischen Kernstadt und Umland unübersehbar. In der Stadt galt ein anderes Recht als ausserhalb der Befestigungsanlagen. Aber auch innerhalb der Mauern gab es verschiedene Rechtsräume, beispielsweise das Kleinbasel, das als eigene Stadt gegründet wurde und erst 1392 mit der grösseren Schwester auf der anderen Flussseite verschmolz. Trotzdem existierten im Kleinbasel bis in die frühe Neuzeit noch spezielle Gerichte, die für die lokale Rechtsprechung zuständig waren.

Landwirtschaft in den Vorstädten

Daneben gab es Vorstädte wie die St.-Johanns- und die St.-Alban-Vorstadt, die für kleinere Auseinandersetzungen und Delikte ebenfalls über eine eigene Rechtsprechung verfügten. Im Unterschied zur Kernstadt blieben diese Vorstädte relativ lange von landwirtschaftlichen Strukturen geprägt. «Es hatte dort Obst- und Gemüsegärten, es gab Rebland und es wurden auch Kleintiere gehalten», sagt die Historikerin Prof. Dr. Susanna Burghartz, Spezialistin für die frühe Neuzeit. Aktenkundig sei zum Beispiel ein Rechtshandel in der St.-Alban-Vorstadt, bei dem sich ein Schweinehirt angeblich nicht richtig um die ihm anvertrauten Tiere gekümmert hat. «Oder ein Tierhalter platzierte seinen Misthaufen am falschen Ort – um diese Art von Konflikten ging es damals», so Burghartz.

Neben ihrer Schutzfunktion hatte die Stadtmauer immer auch etwas Symbolhaftes: Sie trennte einen Siedlungsraum, der Verpflichtungen beinhaltete und rechtliche Privilegien bot, von einem unterprivilegierten, aber auch weniger streng reglementierten Gebiet. In diesem Sinn wirkte der steinerne Wall immer auch stark gegen innen.

So konnten die Bewohner das Stadtgebiet nicht einfach verlassen. Vor allem sonntags ging ohne Passierschein nichts. Die Idee dahinter war, dass die Bürger zum Gottesdienst gehen sollten, bevor sie sich allenfalls anderen Vergnügen widmeten. In den Dörfern des Umlands, etwa in Allschwil oder Kleinhüningen, spielten Tanz und Prostitution eine wichtige Rolle. Denn sogenannte Frauenhäuser – sprich: Bordelle – waren seit der Reformation innerhalb der Stadtmauern verboten.

Bürger mit Privilegien

Nach der Reformation kamen in Basel nicht nur strengere Sitten auf, auch die Einbürgerungspraxis wurde deutlich verschärft. «Weil die Bürger ihre Privilegien nicht teilen wollten, wurde im 18. Jahrhundert niemand mehr eingebürgert, und so kam es vorübergehend zu einem deutlichen Bevölkerungsrückgang », erläutert Burghartz. Die nationalen Grenzen waren zwar schon Zollgrenzen, aber keine eigentlichen Passgrenzen. Prof. Dr. Martin Lengwiler, Fachmann für Neuere Geschichte, ergänzt: «Bis zum Ersten Weltkrieg waren die Gesetze im ‹kleinen Grenzverkehr› sehr liberal – ähnlich wie heute, wo man relativ schnell und oft ohne sich auszuweisen nach Südbaden oder ins nahe Elsass kommt.»

Mit der Kantonstrennung von 1833 wurde die Stadt von ihrem angestammten Einzugsgebiet abgeschnitten. Weil es noch grosse unbebaute Flächen wie etwa das Gellert oder Gundeldingen gab, konnte ein Grossteil der Bevölkerungszunahme im 19. Jahrhundert im Stadtgebiet aufgefangen werden. Erst als Basel etwa ab 1870 massiv zu wachsen anfing, begann sich die Grenzlage auch städtebaulich auszuwirken. Bisher hatte es hier keine sozial ausdifferenzierten Quartiere gegeben: Die Bevölkerung lebte durchmischt, die ärmeren Schichten wie etwa Dienstboten und Lastenträger oft in Kellerräumen, in den oberen Etagen oder in Hinterhäusern. Das Phänomen der Segregation, bei dem einzelne Stadtgebiete bestimmten sozialen Schichten vorbehalten sind, ist also historisch relativ neu.

«Bescheidener, langweiliger, frugaler»

Mit staatlichen Eingriffen in die Siedlungsstruktur war man in Basel im Vergleich zu Zürich oder Genf zurückhaltender, nicht zuletzt deshalb, weil in der Humanistenstadt traditionellerweise vieles auf philanthropischen Bahnen lief. Vor allem die Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige (GGG) engagierte sich Ende des 19. Jahrhunderts im Wohnungsbau. Auch sozial denkende Arbeitgeber stellten ihren Angestellten günstigen Wohnraum zur Verfügung. Ein städtisches Wohnbaugesetz, das dafür Subventionen vorsah, trat in Basel dagegen erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg in Kraft.

Ähnlich wie andere Schweizer Städte, die ebenfalls als Republiken organisiert waren, kannte Basel keine höfische Gesellschaft, die nach ihren eigenen Regeln lebte. «Ohne Adel war das Leben anders», sagt Burghartz. «Alles war ein bisschen bescheidener, langweiliger, frugaler. Dagegen betrieb der Adel anderswo Luxuskonsum und zog Gelehrte und Künstler an. In Basel hatte man dafür immerhin eine Universität, die diese Rolle teilweise übernehmen konnte.»

Lässt sich die sprichwörtliche Basler Bescheidenheit, dieses viel zitierte Understatement, womöglich auf das Fehlen einer höfischen Tradition zurückführen? Wohl kaum, glaubt Burghartz: Dieses Phänomen habe wohl eher mit der gesellschaftlich vorherrschenden Haltung zu tun, dass innerhalb eines kommunalen Gebildes niemand zu stark auffallen dürfe. In früheren Epochen existierte dieser Imperativ der Mittelmässigkeit jedenfalls noch nicht: Bis in die Frühe Neuzeit war Basel eine farbige Stadt mit zahlreichen Malereien an den Gebäuden. Exemplarisch dafür stand etwa das «Haus zum Tanz» unweit des Fischmarkts, dessen Fassade mit Fresken von Hans Holbein d. J. versehen war. Erst ab dem 17. Jahrhundert wurde es Mode, die Fassaden der Häuser monochrom und somit deutlich zurückhaltender zu gestalten.

Weitere Artikel in der aktuellen Ausgabe von UNI NOVA.