Der Hai hat viele Umweltkatastrophen überlebt, könnte nun aber den Kampf gegen seinen gefährlichsten Rivalen verlieren: den Mensch. Eine neue wirtschaftswissenschaftliche Analyse zeigt, unter welchen Bedingungen eine hohe Nachfrage nicht nur zum Aussterben einer einzelnen Spezies führen kann, sondern zu einer fortschreitenden, sich beschleunigenden Massenausrottung.

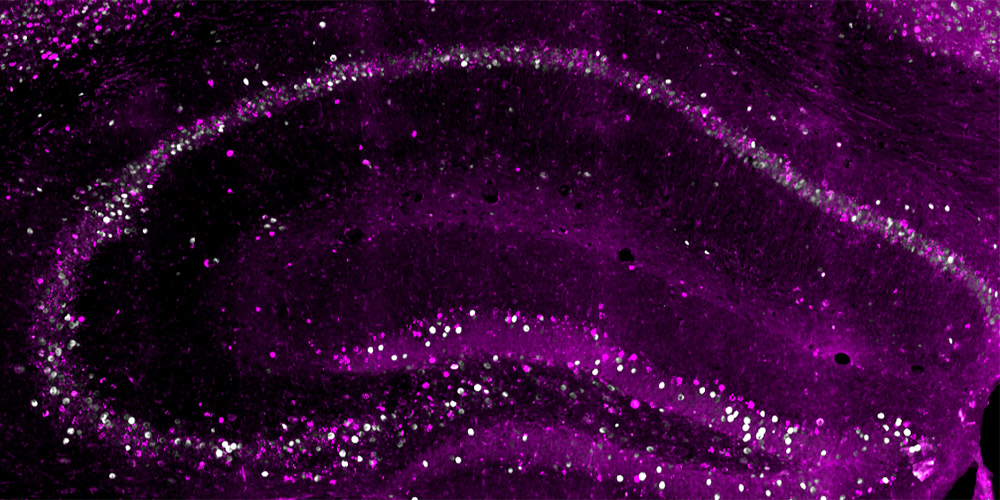

Das Gedächtnis speichert von einem Ereignis gleich mehrere "Kopien" im Gehirn, berichten Forschende der Universität Basel im Fachjournal Science. Die Kopien bleiben unterschiedlich lange im Gehirn erhalten, verändern sich bis zu einem gewissen Grad und werden manchmal im Laufe der Zeit wieder gelöscht.

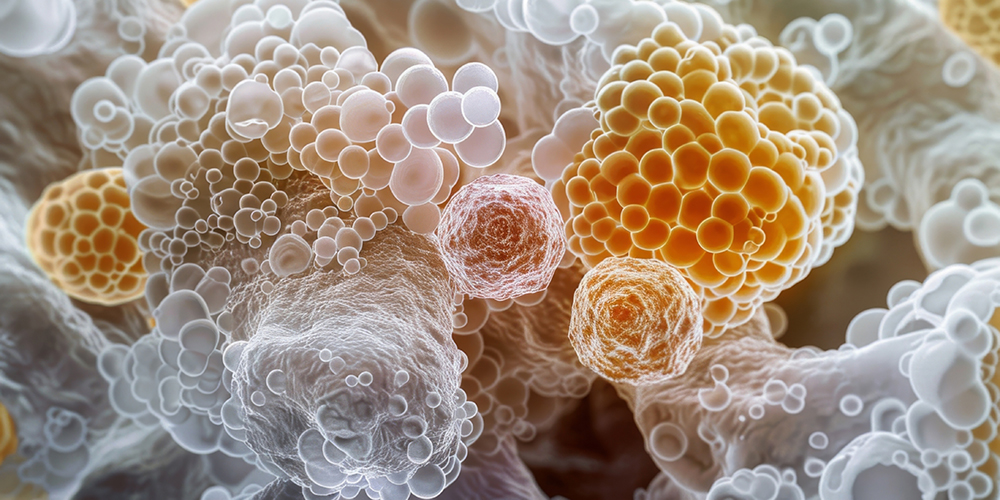

Eine neue Klasse von Fettzellen macht Menschen gesünder. Die Zellen verbrauchen Energie und produzieren Wärme durch scheinbar sinnlose biochemische Reaktionen.

Nahrung, Futtermittel, Faserstoffe und Bioenergie: Die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Rohstoffen steigt. Wie lassen sich zusätzliche Anbauflächen mit dem Naturschutz vereinbaren? Forschende der Universität Basel haben ein Landnutzungsmodell entwickelt, das Antworten liefert.

Variationen im Erbgut ermöglichen dem Wasserfloh, sich gegen das Eindringen eines Parasiten zu wehren. Woraufhin sich der Parasit wiederum anpassen muss. Diese Schleife der Koevolution läuft schon seit mindestens 15 Millionen Jahren, wie Forschende der Universität Basel nachgewiesen haben.

Weltweit leben etwa 2,6 Millionen Kinder und Jugendliche mit HIV, die grosse Mehrheit von ihnen in Afrika. Bei ihnen versagen Therapien deutlich häufiger als bei Erwachsenen. Fachleute gingen lange davon aus, dass Tests auf Resistenzen des Virus die Behandlung bei Therapieversagen verbessern könnte. Ein Forschungsteam unter Leitung der Universität Basel zeigt nun jedoch, dass es viel wichtiger wäre, die regelmässige Einnahme der Medikamente zu unterstützen.

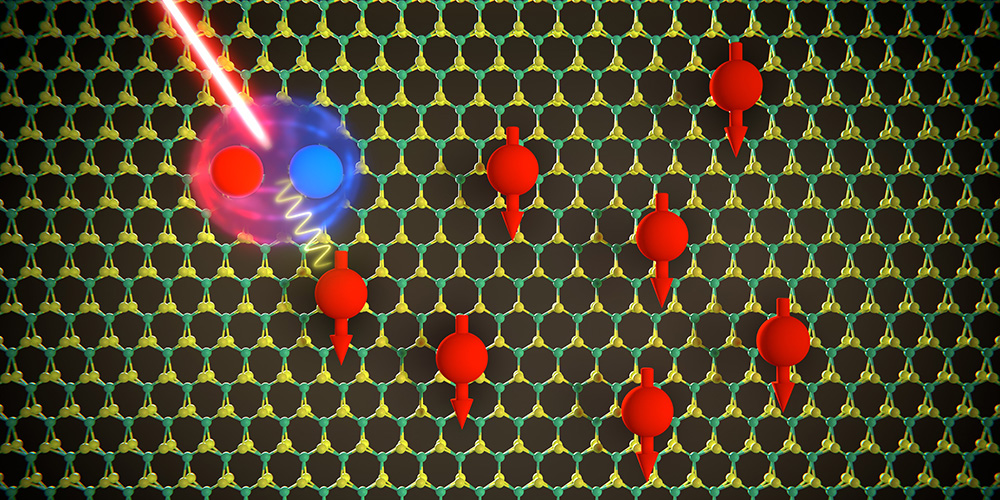

Forschende der Universität Basel haben untersucht, wie die ferromagnetischen Eigenschaften von Elektronen im zweidimensionalen Halbleiter Molybdändisulfid besser verstanden werden können. Sie zeigen, dass die Energie, die benötigt wird, um einen parallel ausgerichteten Elektronenspin umzudrehen, auf überraschend einfache Art gemessen werden kann.

Krebstherapien lösen oft Nervenschädigungen aus, die bei einem Teil der Betroffenen zu bleibenden Beschwerden führen. Medikamente sind dagegen wirkungslos. Eine Sportwissenschaftlerin der Universität Basel zeigt nun mit einem interdisziplinären Team aus Deutschland, dass ein einfaches Training Nervenschäden vorbeugen kann.

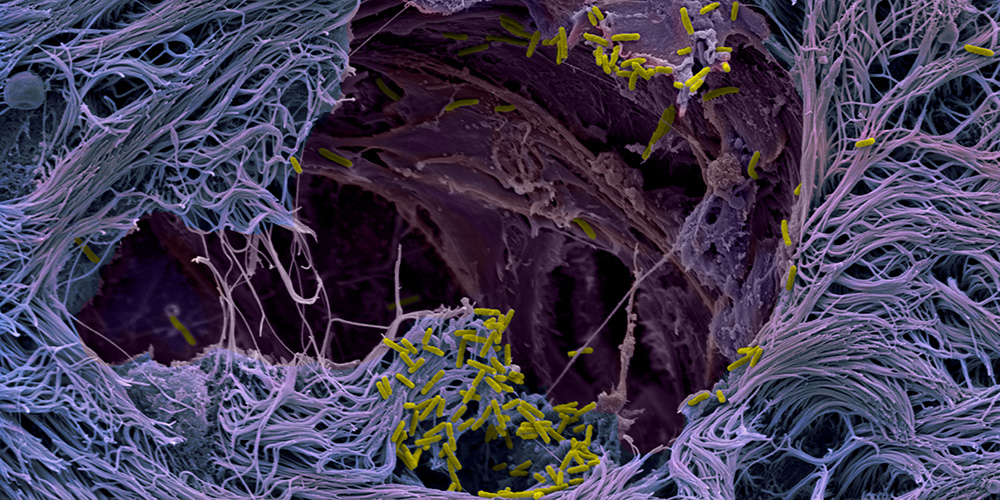

Wie gelingt es Krankheitserregern die Lunge zu infizieren? Mithilfe menschlicher Mini-Lungen kam ein Team der Universität Basel der Strategie eines gefährlichen Keims nun auf die Spur. Dieser hat es auf bestimmte Zellen in der Lunge abgesehen und eine Taktik entwickelt, um die Abwehrlinie zu durchbrechen.