Krebstherapien lösen oft Nervenschädigungen aus, die bei einem Teil der Betroffenen zu bleibenden Beschwerden führen. Medikamente sind dagegen wirkungslos. Eine Sportwissenschaftlerin der Universität Basel zeigt nun mit einem interdisziplinären Team aus Deutschland, dass ein einfaches Training Nervenschäden vorbeugen kann.

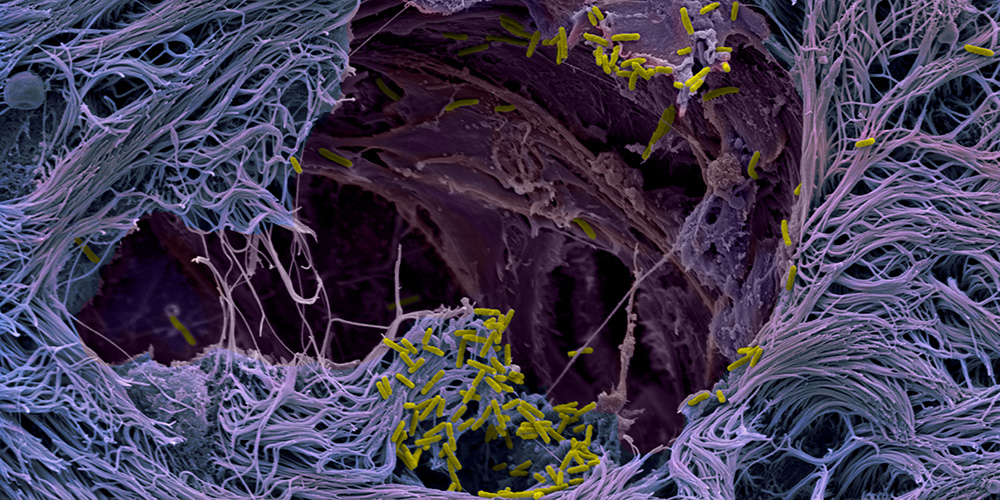

Wie gelingt es Krankheitserregern die Lunge zu infizieren? Mithilfe menschlicher Mini-Lungen kam ein Team der Universität Basel der Strategie eines gefährlichen Keims nun auf die Spur. Dieser hat es auf bestimmte Zellen in der Lunge abgesehen und eine Taktik entwickelt, um die Abwehrlinie zu durchbrechen.

Dichte Siedlung auf der einen Seite, Natur auf der anderen. Wenn der verfügbare Platz begrenzt ist, gilt es abzuwägen, wie er zu nutzen ist. Welche Kriterien soll man dabei beachten? Ein Historiker der Universität Basel untersucht in seiner Doktorarbeit, wie Modeerscheinungen und gesellschaftliche Entwicklungen die Grünräume in der Stadtplanung beeinflusst haben.

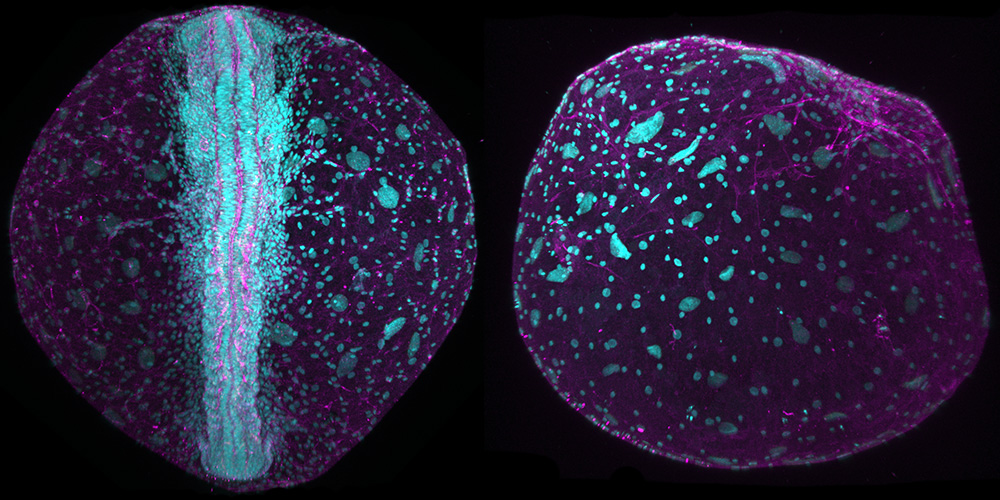

Einige Killifische überleben in Gegenden mit extremer Trockenheit. Eine Forschungsgruppe der Universität Basel berichtet im Fachjournal Science, dass sich die frühe Embryonalentwicklung dieser Fische von der anderer Arten unterscheidet. Im Gegensatz zu anderen Fischen ist beim Killifisch-Embryo die Körperstruktur noch nicht von Anfang an festgelegt. Dies könnte der Art ermöglichen, Trockenzeiten unbeschadet zu überstehen.

Bronzekessel dienten den Bewohnern der mongolischen Steppe vor rund 2700 Jahren zur Verarbeitung von Tierblut und Milch. Das zeigt eine Proteinanalyse an archäologischen Fundstücken aus dieser Zeit.

Lesbische, schwule und bisexuelle Menschen erfahren häufiger Ausgrenzung als heterosexuelle Personen. Das zeigt eine aktuelle Studie von Forschenden der Universität Basel und der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Betroffen sind auch heterosexuelle Menschen, wenn sie von klassischen Geschlechterrollen abweichen.

Schätzungsweise ein Fünftel der Weltbevölkerung ist von Pollenallergien betroffen. Forschende des Swiss TPH und der Universität Basel fanden nun heraus, dass eine hohe Pollenkonzentration bei Allergikerinnen und Allergikern den Blutdruck erhöhen kann.

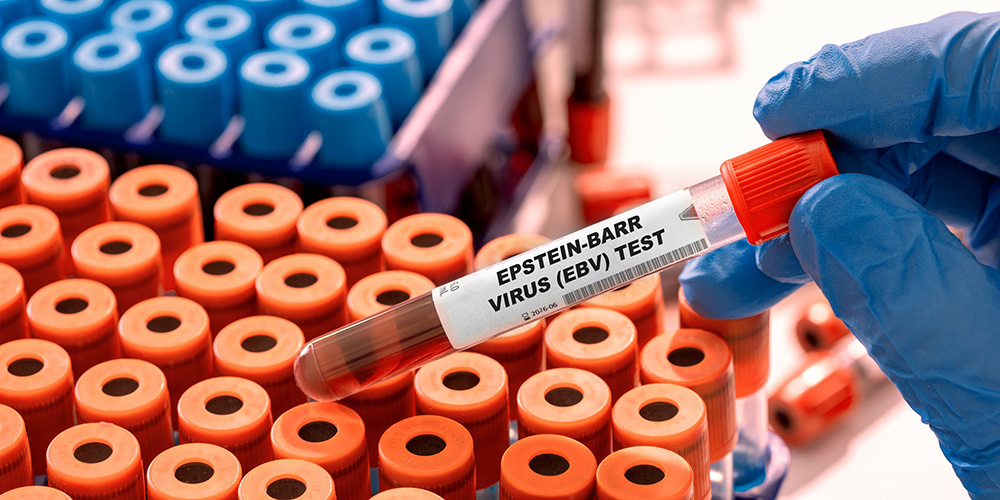

Das Epstein-Barr-Virus kann schwere Erkrankungen auslösen, darunter auch eine Reihe von Krebsarten. Die Hemmung eines bestimmten Stoffwechselweges in infizierten Zellen kann die latente Infektion – und damit Folgeerkrankungen – jedoch reduzieren, berichten Forschende der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel im Fachjournal «Science».

Forschende haben einen Ansatz entwickelt, ein an Leukämie erkranktes Blutsystem gezielt zu «löschen» und gleichzeitig mit gespendeten Blutstammzellen ein neues, gesundes aufzubauen. Im Fachjournal «Nature» berichtet das Team von vielversprechenden Ergebnissen in Tierversuchen und mit menschlichen Zellen im Labor.