In mehreren Ländern Afrikas leiden bis zu neun von zehn Kindern an einem Hautproblem. Es gibt vor Ort jedoch viel zu wenige Dermatologinnen und Dermatologen. Künstliche Intelligenz könnte bei der Diagnostik helfen, muss dafür aber mit entsprechenden Bildern trainiert werden. Forschende haben deshalb einen neuen Datensatz für dunkle Hauttypen geschaffen.

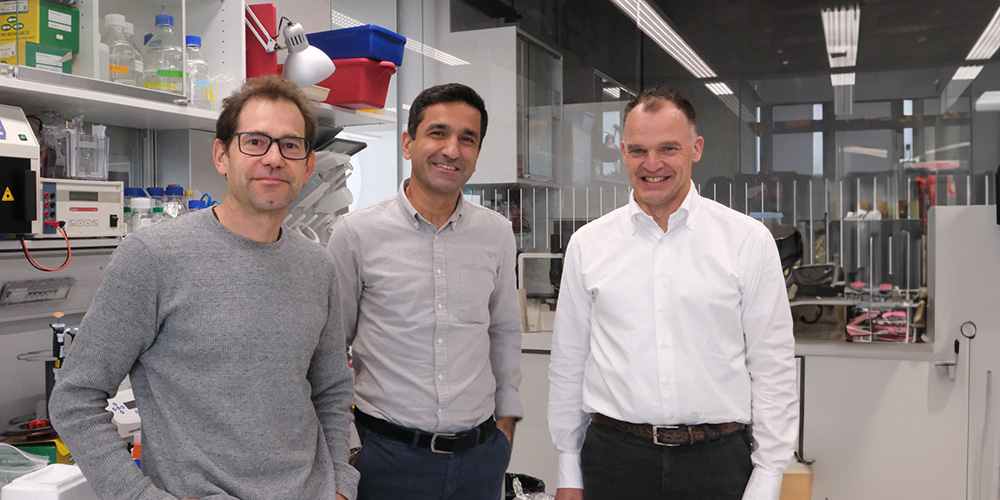

Im Jahr 2022 gründete Dr. Özgür Genç zusammen mit Prof. Dr. Peter Scheiffele vom Biozentrum der Universität Basel das Start-up Translation-X, um neuartige Medikamente zur Behandlung von Autismus-Spektrum-Störungen zu entwickeln. Nun erhält das Unternehmen von der Förderinitiative Venture Kick eine Anschubfinanzierung in Höhe von 150’000 Schweizer Franken.

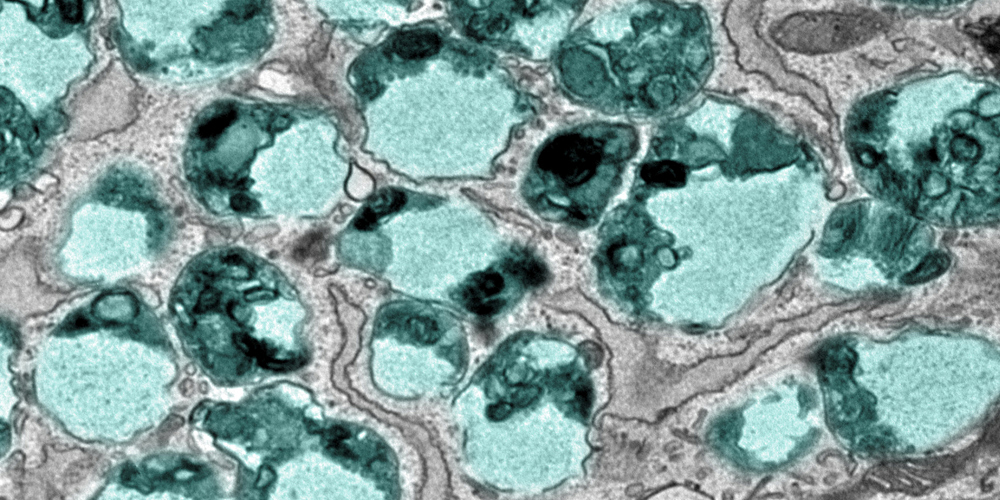

Forschende der Universität Basel haben einen bedeutenden Fortschritt im Verständnis einer seltenen, aber schwerwiegenden Immunerkrankung erzielt. Das Team konnte entscheidende Mechanismen beim Recyclingprozess in der Zelle aufdecken, die neue Therapieansätze möglich machen.

Welche Einflüsse führen zu chronischen Atemwegserkrankungen? Forschende sind dieser Frage anhand von Gesundheitsdaten von rund 780 Säuglingen im ersten Lebensjahr nachgegangen. Die Analyse zeigt, dass sich späteres Asthma anhand der dynamischen Entwicklung von Symptomen im Säuglingsalter besser vorhersagen lässt.

Der Karstweissling war bis vor einigen Jahren nördlich der Alpen kaum anzutreffen. Dann trat er eine europaweite Invasion an. Dabei hat sich das Insekt nicht nur massenhaft ausgebreitet – gleichzeitig ist die genetische Vielfalt innerhalb der Art rapide zurückgegangen.

Viele Tessinerinnen und Tessiner kennen das Gefühl, dass ihre Sprache dem Italienisch des Bel Paese unterlegen sei. Eine linguistische und vergleichende Analyse des offiziellen Schweizer Italienisch zeigt, dass dies nicht zutrifft. Dabei spielt die Übersetzungspraxis auf Bundesebene eine entscheidende Rolle.

«Toniebox», «Tiptoi» und «Tamagotchi» sind sogenannte Smart Toys: Sie ermöglichen dank Software und Internetzugang interaktives Spielen. Bei einigen dieser Spielzeuge hapert es jedoch beim Schutz der Privatsphäre und manche sammeln sogar umfangreiche Verhaltensdaten der Kinder, berichten Forschende der Universität Basel.

Seit Jahrhunderten unterhalten die Schweiz und China Wirtschaftsbeziehungen und kulturelle Kontakte – geprägt auch von kritischen Phasen. Die Historikerin Ariane Knüsel ist Mitautorin einer neuen Publikation über das Verhältnis der beiden Länder.

Mit der kulturellen Bedeutung des Radios beschäftigt sich das Forschungsprojekt Radiophonic Cultures, dessen zweiter Band kürzlich erschienen ist. Im Gespräch erläutert die Medienwissenschaftlerin Prof. Dr. Ute Holl, welche kulturellen und sozialen Formen das Radio hervorgebracht hat und warum es auch in der digitalen Welt ein entscheidendes Medium bleibt.